しつこいが<逆接と譲歩のあいまいさ>はまだ続く。前回のポスト” 譲歩の大助詞<も>” で助詞<も>、そして<ても>、<でも>、<とも>の譲歩がらみの助詞句をとりあげたが、このポストでは 譲歩句を調べてみる。

別のブログ<sptt やまとことばじてん>の方のポスト<まく、巻く、撒く(蒔く)、相手を(煙)に巻く>で次にように書いている。

”

さて、この<巻く>だが、たいそう広範囲に活躍する。

任(まか)す、賄(まかな)う、は漢字で書くと見えにくくなるが、まかす(ma-ka-su)、まかなう(ma-ka-na-u)で<まく(ma-ku)>と関連がある。この場合の<まく>は<巻く>の<まく>だ。<巻く>とはどういうことかというと、上述のように<あるモノ(コト)のまわりを何かが一まわり以上する、何かで一まわり以上させる>ことで、特に他動詞の場合は<あるモノ(コト)の>に制限、拘束をくわえることを意味する。<巻く>を<(ぐるぐる)しばる、しめる>とすればこの意味が鮮明になる。但し、<しばる、しめる>や<巻きつける>にくらべると<巻く>は制限、拘束の度合いが弱く、<あるモノ(コト)>は動く自由がある。動く自由があるが、制限、拘束をくわえれれている、ということだ。これは重要なことで、大げさに言えば、法治国家、民主主義にかかわってくる。こう説明すれば、任(まか)す、賄(まかな)う、が<巻く>と関連があることが推測できよう。

任(まか)す - あるモノ(コト、ある人)にある程度の自由をあたえてxx させる、の意だ。

賄(まかな)う - あるモノ(コト、ある人)からにある程度の自由をあたえられてxx する、の意だ。

(中略)

<巻く>から離れるが、この意味では<囲む>も<巻く>に似ており、囲まれた<あるモノ(コト)>は動く自由がある。動く自由があるが、制限、拘束をくわえれれている。これは意識上、したがって言語上(言語は意識を反映している)の重要なコンセプトだと思う。

”

この内容は逆説、譲歩に関連がある。特に最後の部分が肝心だ。今度は辞書や文法にあまりとらわれず、実際よく耳にする、使う言葉から始めて、文法にもどることにする。タイトルの<逆接と譲歩のあいまいさ>のようにあいまいだが、逆接も含むが譲歩表現と思われるものを並べてみる。

1)それでも

<それでも>は譲歩句の代表だろう。

道はけわしいが、それでも進む

歌の文句に

嵐も吹けば 雨も降る 女の道よ なぜ険し 君を頼りに 私は生きる ここに幸あり 青い空

というのがある。 これでは譲歩表現にならないが

嵐も吹けば 雨もふる。 女の道はけわしいが、それでも君を頼りに生きれば幸がある。

で譲歩表現にはなる。幸(さち)は海の幸、山の幸で現実的すぎ少し具合がわるいが、まったくダメというわけではない。普通は<しあわせ>と解釈されるのだろが、<さち>はすぐには<しあわせ>に結びつかない。言葉足らずなのだ。

道はけわしいが、進む

<xxxxが>だけでは逆接だが、内容からは

道はけわしいが、それでも進む

の譲歩表現ともとれる。ここがあいあいなところなのだ。だが<それでも>があると譲歩がはっきりする。<それでも>は

それ+で+も

簡単な言い方だが、英語でいえば、nevertheless、notwithstanding、in spite of、despite に相当する。 nevertheless、in spite of、despite には

道はけわしいが、それにもめげず (それにもかかわらず) 進む

の意がある。

2)にもかかわらず(それにもかかわらず)

これは日本語(大和言葉)らしくない。というのはこれは多分に上にあげた英語 nevertheless、notwithstanding、in spite of、despite の翻訳調だからだろう。英語ではさらに regardless of、あまり聞かず使わないが all the same というのがある。

regardless of xx は<xx に関係なく>で<xx にもかかわらず>とは少しニュアンスが違う。大和言葉では<xx におかまいななく>というがあり、こちらの方が regardless of xx に近いか。<少しニュアンスが違う>と書いたが、どこがどう違うかというと<xx にもかかわらず>は譲歩ぎみ、<も>がない<xx にかかわらず>、<xx に関係なく>、<xx におかまいななく>は譲歩性が薄いと言えるか。だが<も>のなせるわざで<xx もおかまいななく>とすると譲歩ぎみになる。

雨降りにかかわらず、出かけた。雨降りにもかかわらず、出かけた。

雨降りにおかまいなく、出かけた。

雨降りもおかまいなく、出かけた。

その他ではregardless of xx、<xx に関係なく>に似た表現では

xx はさておいて

xx はとにかく (<とにもかくにも>という慣用表現があるが<xx はとにかく>とは違う)

xx は別にして

xx は別にしても (これもまた<も>がつくとニュアンスが違ってくる。

前回の」ポスト” 譲歩の大助詞<も>” で引用したが

手もとの辞書の<も>の解説の一番目

1) 類似した事柄を列挙したり、同様の事柄がまだあることを言外に表わしたり、する。

手もとの辞書の<たり>の解説。

ある動作を例示的にあげ、関連する他の場合を言外に暗示することを表わす。

の<同様の事柄がまだあること>を表わしており、予想の反対を単純に表わす逆接ではなく譲歩話法と言える。

<かまう>や関連語の<かまける>はおもしろい大和言葉だが、ここではこれ以上触れず(末尾注) all the same の日本語を探してみる。 この all the same は最近の<逆接と譲歩>シリーズではこれまで説明していない。

3)all the same、やはり

all the same の例文と解説、同義語

synonyms: in spite of that/everything, nevertheless, nonetheless, even so, however, but, still, yet, though, be that as it may, for all that, despite that/everything, after everything, having said that, just the same, at the same time, in any event, come what may, at any rate, notwithstanding, regardless, anyway, anyhow, still and all, howbeit, withal, natheless

同義語がやたら多いが、けっして同じ意味、同じ使われ方というわけではない。最後の方のいくつかは覚えなくてもいいだろう。

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/all-the-same

all the same

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/all-the-same-just-the-same

all the same/just the same

日本語との比較はこれからするが、イタリア語との比較もおもしろい。

Reverso Context (Englush-Italian)

But I scored 40 points all the same. - Ma sono 40 punti lo stesso.

Possibly not, but you should know it, all the same. - Probabilmente no, ma dovreste saperla lo stesso.

Actors and actresses, we need you all the same. - Attori e attrici, abbiamo ugualmente bisogno di voi.

We might not witness those results, but they happen all the same. - Potremmo non essere testimoni di quei risultati, ma accadono ugualmente.

We must leave all the same, Fulvio. - Noi dobbiamo partire lo stesso, Fulvio.

Thanks all the same... but I can't tell you. - Grazie comunque... ma non posso dirtelo.

イタリア語の方は

lo stesso - 同じこと

ugualmente - 同じように、変わらずに

comunque は難しいが、however, no matter what (how), anyway など意味がある。

さて日本語だが、意外だが簡単にみつかった。<やはり>だ。日常口語では<やっぱり>、さらには認知されていないようだが<やっぱし>、<やっぱ>というのもある。気がつかないがそれだけ多く使っているからだろう。<やっぱし>は<やはり>+<しかし>由来ではないか。<やはり>と言ったり、思ったりするときに、無意識だが予期(予想、はず)に反した逆接<しかし>が頭の片隅にあるようだ。

しかし(しかしながら)、やはり . . . .

はごく自然な言い方だ。では<やはり>は譲歩表現で使われるのか?

それでも、やはり / やはり それでも

も自然な言い方だ。<それでも>は<にもかかわらず>相当で譲歩表現で使われる。上の英語のall the same 例文をチェックしてみる。

"she knew they had meant it kindly, but it had hurt all the same."

彼女は彼らが親切からしたこと(いったこと)なのはわかっていたが、やはり心が傷(きず)ついた。

それでも心が傷(きず)ついた。

それでもやはり心が傷(きず)ついた。

やはりそれでも心が傷(きず)ついた。

わかっていたなら、心が傷(きず)つくことはなかったのだが、それでもなお心が傷(きず)ついた。

で予期(予想、はず)に反した逆接、といえる。<彼女は彼らが親切からしたこと(いったこと)なのはわかっていたにもかかわらず>というほどのことはない。英語の all the same は<変わらずに同じ>というニュアンスだ。あるいは<わかっていても、わかっていないのと変わらず、同じように、心が傷(きず)ついた>と言ったニュアンスか?

It rained every day of our holiday - but we had a good time all the same.

休暇中は毎日雨降りだった。それでも私たちは楽しく過ごした。

休暇中は毎日雨降りだった。(それ)でもやはり私たちは楽しく過ごした。

は少しくどい感じだ。

休暇中は毎日雨降りだったが、やはり私たちは楽しく過ごした。

もなにかおかしい。<やはり>は具合がわるい。おそらく、この all the same には譲歩の意味合いがあり、

休暇中は毎日雨降りにもかかわらず、私たちは楽しく過ごした。

<雨が降ろうが降るまいが、変わることなく、楽しく過ごした>という意味ではなく、<雨が降っても、降らないのと同じように(降らないのと変わることなく)、楽しく過ごした>ならいい。英語の all the same にくらべると、日本語の<やはり>は出る幕ははるかに多い。

<やはり>を手もとの辞書で調べてみた。

1. 時間の経過にもかかわらず、以前のままの状態がみとめられる様子。

<かかわらず>と<以前のままの状態>に注目。

1)今でもやはり米屋をやっている。

2)前から変だと思っていたが、やはりどこかおかしい。

1)は<今でも>が<時間の経過にもかかわらず>に相当するようだが、そうではない。したがってかならずも譲歩ではない。逆接でもない。むしろ順接だ。<米屋をやっていない>状況が暗示されていないのだ。

時間は経過しているが

は

時間は経過しているが、それにもかかわらず、今でも xxxx だ。 (変化の予測、期待がある)

なら譲歩

時間は経過しているが、 今でもxxxx だ。 (変化の予測、期待がなく、単なる叙述)

むしろ

時間は経過しているが、 今ではxxx だ。

は

時間は経過しているが(遅れたが)、 今ではxxx だ (変化の予測、期待があった)

となる。だがこれは譲歩でない。そして予測(期待)した通りの何らかの変化を表わしている。<以前のままの状態>ということであれば

今でもまだ米屋をやっている。

だ。

今でもやはりまだ米屋をやっている。

は<以前のままの状態>がはっきりするが、くどくなる。

2. 他の可能性も考えられないではなかったが、当初予測(期待)した通りのことが認められる様子。

<他の可能性>の存在に注目。

1)一縷の望みをいだいていたが、やはり助からなかった。

2)やはり彼が犯人だった。

3. 他の可能性も考えられたものの、最終的な結論としては、同様のものと変わりない状態が認められる様子。

<他の可能性も考えられたものの>、<同様のものと変わりない状態>に注目。

1)何といっても、やはり母親は強い。

2)やはり名人のやることはちがう。

3)りこうそうでも、やはり子供だ。

4)わたしたもやはり反対だ。

5)皆が行くなら、やはりわたしも行くことにしよう。

6)やはり言ったとおりになった。

1)何といっても、やはり母親は強い。

は解説とあわない。 <何といっても>に<他の可能性も考えられたものの>の意がないのだ。<同様のもの>は<母親一般>か?

2)やはり名人のやることはちがう。

これも<同様のもの>は<名人一般>で、話題にしているいる個別の名人は、<他の可能性も考えられたものの>、<名人一般>と同じということに落ち着いた、というニュアンスがある。 この例文はっ次の3)とちがって具体的に<他の可能性>を明示してはいない。

3)りこうそうでも、やはり子供だ。

これも<同様のもの>は<子供一般>で、話題にしているいる個別の子供が<他の可能性=この場合は ” 大人のようにりこうであること、も考えられたものの>、<子供一般>と同じように ” まだ大人のようにりこうではないこと” がわかった、というニュアンスがある。この例文は<りこうそうでも>で<他の可能性>を明示している。

4)わたしたもやはり反対だ。

はこのままでは<他の可能性も考えられたものの>意は読み取れない。したがって譲歩の意はない。また<同様のもの>が明示されていない。

5)皆が行くなら、やはりわたしも行くことにしよう。

もこのままでは<他の可能性も考えられたものの>意は読み取れない。<皆が行くなら>は後半の結論の仮定の理由で、譲歩、逆接の事情ではない。<同様のもの>は<皆>で明示され、また<同様のものと変わりない状態>になっている。

<やはり>の語源

説得力のある語源解説がないので語源不詳だろう。

私説<やはり>の語源

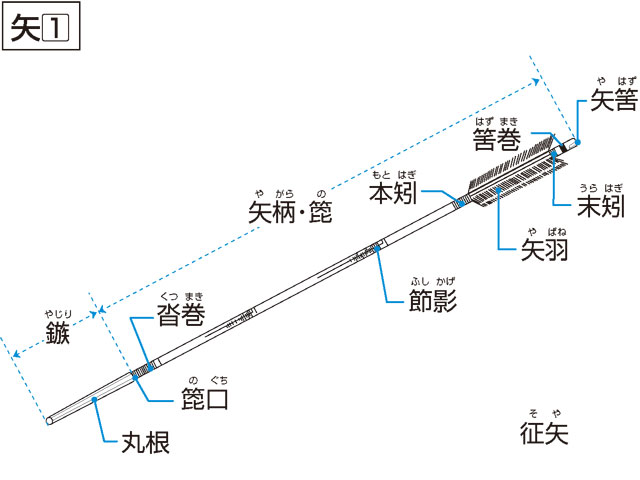

<やはず(矢はず)という古い言葉がある。弓をひくひと(アーチェリーをする人)には説明するまでもないだろうが、ネット辞典では

https://www.weblio.jp/content/ヤハズ

や‐はず【矢×筈】

1 矢の末端の弓の弦(つる)を受ける部分。矢柄を直接筈形に削ったものと、竹・木・金属などで作って差したものとがある。

2 模様の名。また、紋所の名。1の形を図案化したもの。

3 竹や棒の先が二股になった、掛物を掛ける道具。

と詳しい説明がある。

それぞれの部分はそれぞれ役目があるが、<やはず>は矢を弓の弦(つる)に<固定>する。相撲の<ハズ押し>はこの<矢ハズ>由来。手を筈形にして相手を押すことだ。このあたりの日本語は発達していて、”<やはず>は矢を弓の弦に<固定>する>” ことを<矢をつがえる>という。<つがえる>はすぐには漢字がでてない純大和言葉だ。今はほとんど聞かないが、<言葉をつがえる>とは<約束する>という意味だ。

<固定>は言い換えると<定>で、<変わることなし>の意に通じる。<xx のはず>もこの<ハズ>由来ではないか? - 私説<はず>の語源

<やはり>の語源

やはずのようにあり(動かない、変化がない) -> やはずあり -> やはり

末尾注

<かまう>や関連語の<かまける>はおもしろい大和言葉だが、ここではこれ以上触れず . . . . .

<かかわらず>関連の言葉を調べてみた。なぜかこの辺の大和言葉は発達している。

1)関係する

かまう、かまける

かかわる 、かかわりあう

かかずらう、かかずりあう

かかる(掛かる、係る)

ひっかかる

2)影響する

影(かげ)を落とす

ひびく(響く)

効(き)く

動かす、動かされる

さしつかええる <- つかえる (つかえて進まない)。この<つかえる>もすぐには漢字が出てこない。

わずらわす

3)阻害する

さえぎる (<さえぎる>は<遮る>ではなく<先切る>で、<先を切ると進まない>がおおもとの意味だ。とめる(止める)

さしとめる

純大和言葉ではないが

邪魔(じゃま)する

4)停滞する

とどまる

とどこおる - つまる、つかえる

5)断念する (進むのをやめる)

あきらめる

ひるむ (これもすぐには漢字が出てこない)

めげる

負ける

敗(やぶ)れる

しりぞく(退く)

6)憂慮する、心配する

気にかける

かえりみる

恐(おそ)れる

迷(まよ)う

とまどう

まどう、まどわす

以上のうち<かかわらず>の置き換えをためしてみた。

たとえば、<雨に(も)かかわらず出かけた>

雨にかまわず、雨 もかまわず、出かけた。

雨にわずさわれること(も)なく、雨にもわずさわれることなく、出かけた。

雨にさえぎられること(も)なく、雨にもさえぎられることなく、出かけた。

雨に止められること(も)なく、雨にも止められることなく、出かけた。

雨にひるむことなく、雨にもひるむことなく、出かけた。

雨に負けず、雨にも負けず、出かけた。

またたとえば、<困難にもかかわらず、やりとげた。>

困難にさえぎられず、やりとげた。困難にもさえぎられず、やりとげた。

困難にさえぎられること(も)なく、やりとげた。困難にもさえぎられることなく、やりとげた。

困難にさえぎられること(も)なく、やりとげた。困難にもさえぎられることなく、やりとげた。

困難にとどこおること(も)なく、やりとげた。困難にもとどこおることなく、やりとげた。

困難にもあきらめることなく、やりとげた。

困難にひるむこと(も)なく、やりとげた。困難にもひるむことなく、やりとげた。

困難に負けることなく、やりとげた。困難にも負けるむことなく、やりとげた。

困難を気にかけること(も)なく、やりとげた。

もちろん 他の可能性もある。

sptt